0235 NETISに公表されたIoT電池駆動型遠隔監視システムのご紹介

自社開発を進めていた「LTE-M回線を用いた電池駆動型遠隔監視システム」が、2025年3月27日に、NETIS*1に公表されました*2!

本システムを用い、防災関連センサーの値を遠隔監視することで、斜面災害の迅速な対応等が期待できます。

本記事では、NETIS公表の背景や、技術概要等についてご紹介します。

*1 NETIS(New Technology Information System)とは、国土交通省が運営する「新技術情報提供システム」で、建設分野における民間の新技術を広く共有・活用するためのデータベース。公共工事への新技術導入を促進する目的で運用されている。

*2 https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubmatch/pubmatch

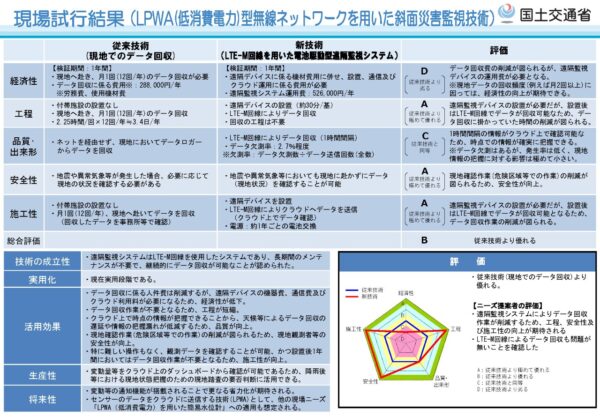

出典:NETIS>マッチング>現地試行結果

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS/Files/Matching/108/result/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%AC%E8%A1%A8%E8%B3%87%E6%96%99.pdf

NETIS公表の背景

NETIS公表にあたり、国土交通省主催の「現場ニーズと技術シーズのマッチング」という仕組みを活用しました。

「現場ニーズと技術シーズのマッチング」とは、建設現場での課題(現場ニーズ)と、それを解決するための新技術(技術シーズ)を持つ企業や研究機関を結びつける取り組みであり、IoTや人工知能(AI)などの革新的な技術を現場に導入し、生産性の向上や新しい建設現場の創出を目的とされています。

令和5年に、現場ニーズとして、「LPWA*3(低消費電力)型無線ネットワークを用いた斜面災害監視技術」が挙がっていましたが、下記でご紹介したIoTグラウンドアンカー緊張力遠隔操作システム*4を応用すれば、斜面災害監視にも役立つと判断し、応募しました。

*3 Low Power Wide Area。低消費電力広域無線ネットワーク

*4 グラウンドアンカーの維持管理に重要となる緊張力を遠隔監視するIoTシステム

ここからは、現場ニーズと技術シーズについて、概要をご説明します。

現場ニーズ概要

現場ニーズは下記のようなものでした。

・法面崩壊等の被災時に斜面の移動量を検知するために、ワイヤーを用いた斜面変位検知センサー、又はワイヤーレスの斜面変位検知センサーを設置するが、機器が高額であり、また設置には被災箇所を踏査する必要があるため、危険が非常に伴う作業となる

・保守メンテナンスを考慮した場合、長期間メンテナンス不要なように低消費電力のセンサーで、かつ安価であり、危険な箇所へのセンサーの設置が容易な技術の開発を希望する

技術シーズ概要

上記現場ニーズに対し、「LTE-M回線を用いた電池駆動型遠隔監視システム」を提案しました。

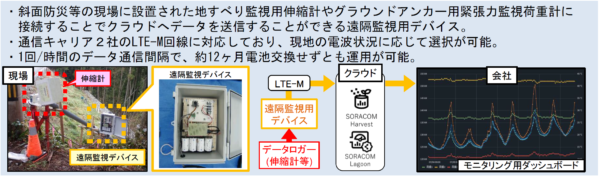

これは、斜面防災等の現場に設置された地すべり監視用の伸縮計等に後付けすることで、遠隔監視を実現するものです。

開発当初は、グラウンドアンカーの荷重値の遠隔監視を目的としていましたが、これを伸縮計の遠隔監視に応用しました。IoT遠隔監視デバイスによって伸縮計等の値を取得し、LTE-M回線を用い、クラウドに送信し可視化しています。

また、斜面防災の現場の多くは山間部であり、かつ電池駆動が求められていることから、通信エリアが広くかつ省電力な通信方法であるLTE-M回線を用いています。これにより、電波環境にもよりますが、現地試行の結果、電池駆動で1年以上稼働させることができています。

出典:NETIS公表資料

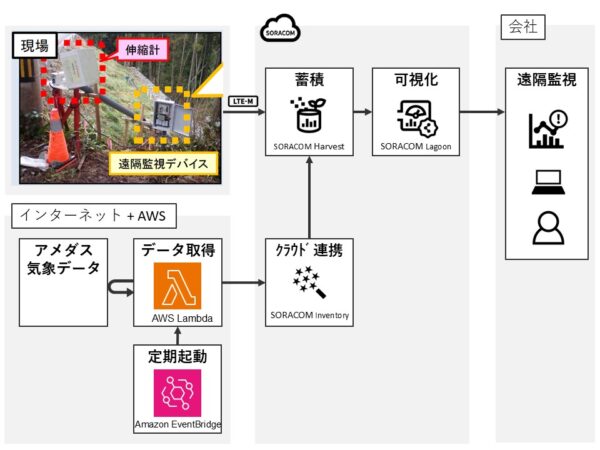

また、斜面防災のためには、現場に設置した伸縮計等のデータに加え、現場の気象データも考慮する必要があります。そのため、得られた伸縮計等のデータに、現場近傍のアメダス気象データを重ねるという工夫も行っています。

これにより、雨量とデータ変動の関係性などを即座に把握することができ、より迅速に現場出動判断を行うことができるようになりました。

これら一連のシステムの全体構成は下記の通りです。

現地試行結果

高知県内某所で、1年間の現地試行を実施しました。

現地試行の結果、主に以下のような評価をいただきました。

・遠隔監視システムはLTE-M回線を使用したシステムであり、長期間のメンテナンスが不要で、継続的にデータ回収が可能なことが認められた

・クラウド上で時点の情報が把握できることから、天候等によるデータ回収の遅延や情報の把握漏れが低減するため、品質が向上

・現地確認作業(危険区域等での作業)の削減が図られるため、現地観測者等の安全性が向上

・変動量等をクラウド上のダッシュボードから確認が可能であるため、降雨後等における現地状態把握のための現地踏査の要否判断に活用できる

なお、金額に関しては、見直し前の金額が掲載されているため、掲載よりも安価にしています。

実用化/商品化に向けた取り組み

1年間の現地試行を通し、いくつかの課題も見えてきました。

・通信環境要因で通信エラーになった場合、データが欠損する(ただし、現場に設置したロガー内にはデータがある)

・採用していたマイコンの入手性が悪くなった

記事執筆現在、これら課題解決に向け、開発を行っています。

開発完了次第、ブログ等で公表します。

(記:須佐美俊和)